乾癬とは

乾癬は、皮膚に赤い発疹が現れ、その上に白いフケのような角質が付着する慢性の皮膚疾患です。頭皮や爪に症状が出ることもあり、関節炎を伴うケースもあります。乾癬(かんせん)という名称から感染症と誤解されることがありますが、人から人へうつることはありません。

遺伝的な要因と環境要因が重なったときに発症しやすいと考えられています。タバコやストレス、特定の薬剤、糖尿病、脂質異常症、肥満などが関与するとされており、擦れやすい部位である頭、肘、膝、お尻などに発疹が現れやすい傾向があります。しかし、症状の出方や範囲には個人差があり、乾癬の種類によっても特徴が異なります。

乾癬の種類

乾癬は症状の現れ方に応じていくつかのタイプに分類されます。

尋常性乾癬

最も一般的な乾癬のタイプで、境界がはっきりとした赤みのある発疹ができ、その上に厚い角質が重なってかさぶたのようになります。

滴状乾癬

小さな赤い発疹が多数出現し、それぞれの表面に白い角質が付着するタイプです。特に若年層に多く、風邪や扁桃炎などの感染症が引き金となることがあります。

膿疱性乾癬

尋常性乾癬の症状に加え、皮膚の一部が化膿し、膿を伴う発疹ができるタイプです。重症の場合は発熱や皮膚のただれを引き起こし、入院治療が必要となることもあります。

乾癬性関節炎

皮膚症状だけでなく、指や足、腰などの関節に炎症が起こり、関節痛や変形を伴う乾癬の一種です。皮膚の症状が少ない場合もあり、関節リウマチと間違えられることもあります。

乾癬性紅皮症

乾癬が全身に広がり、皮膚の赤みが強くなり、全身の皮膚が落屑を伴って剥がれる状態です。全身の炎症が強いため、体温調節がうまくできなくなり、倦怠感や発熱を伴うこともあります。

乾癬の原因

乾癬の正確な発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、免疫機能の異常が関与していることがわかっています。遺伝的な要因を持っている人が、ストレス、皮膚への外傷、感染症、特定の薬剤、生活習慣の乱れなどの環境因子によって発症しやすくなると考えられています。

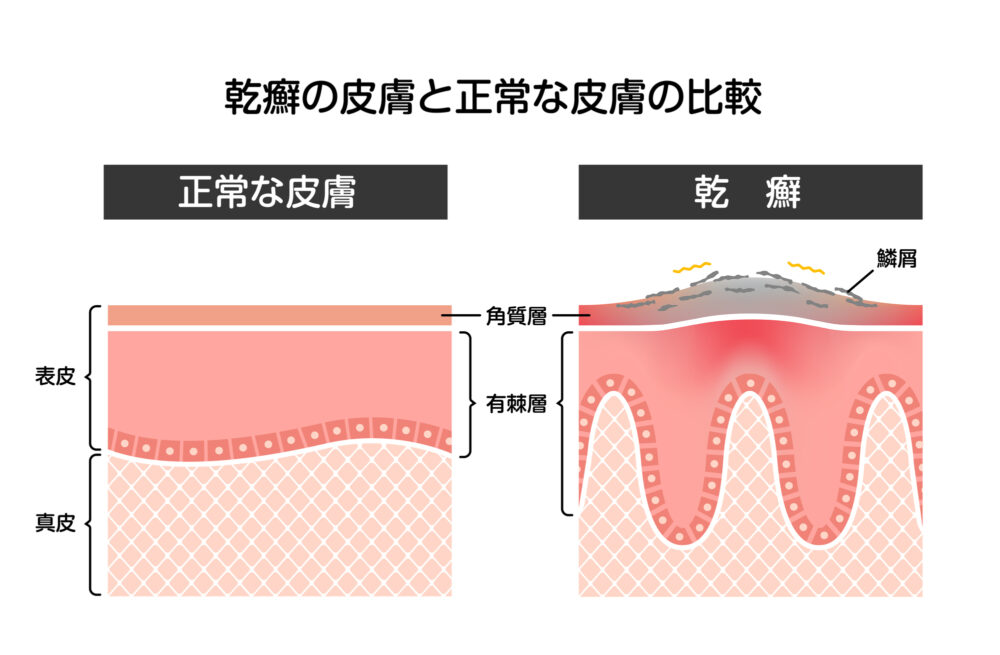

免疫機能の異常によって、皮膚のターンオーバーが異常に早くなり、通常よりも短期間で角質が作られてしまいます。その結果、皮膚が厚くなり、赤い発疹や白い鱗屑が生じることになります。

乾癬は慢性的に症状の改善と悪化を繰り返す病気であり、掻いたり擦ったりすることで症状が悪化することがあります。また、乾燥を防ぐことも症状管理において重要なポイントです。

乾癬の治療

乾癬の治療は、症状の重症度に応じて異なります。一般的には外用薬や内服薬を用いた治療が基本となりますが、重症例では生物学的製剤や光線療法を併用することもあります。

外用療法

乾癬の治療の第一選択肢として、ステロイド外用薬やビタミンD3外用薬が用いられます。最近では、これらを組み合わせた混合薬や、泡タイプ(ドボベットフォーム)、シャンプータイプ(コムクロシャンプー)など、使いやすく効果的な製品も登場しています。

内服療法

広範囲に病変が広がっている場合や、外用薬だけでは効果が不十分な場合は、内服薬を用いた治療が行われます。アプレミラスト(オテズラ錠)などの免疫調整薬が使用されることがあり、重症例では免疫抑制剤を投与することもあります。

光線療法

紫外線を利用した治療法で、皮膚の炎症を抑え、過剰な細胞の増殖を抑制する効果があります。乾癬の治療に使われる紫外線には、UVAとUVBがあり、それぞれ異なる作用を持ちます。

PUVA療法(UVA)

外用または内服でソラレンという物質を使い、紫外線の効果を高めた状態でUVAを照射します。治療後は紫外線を避けるために、遮光対策が必要となります。

ナローバンドUVB療法

日焼けの原因となる有害な波長をカットしながらUVBを照射する方法です。副作用が少なく、比較的安全に行えるため、現在広く普及している治療法の一つです。

生物学的製剤

生物学的製剤は、免疫機能の異常をターゲットにした最新の治療法です。関節症状のある乾癬や、従来の治療で十分な効果が得られなかった重症例に対して用いられます。

この治療では、特定の炎症性サイトカイン(IL-17、IL-23、TNF-α)を抑える薬剤を注射または点滴で投与します。これにより皮膚の炎症を抑え、症状を大幅に改善することが期待できます。

ただし、生物学的製剤は免疫を抑制する作用があるため、感染症(肺炎や結核など)にかかりやすくなるリスクがあります。また、個々の体質によってアレルギー反応を起こすこともあるため、使用する際には慎重な管理が必要です。