当院の皮膚科

当院では、皮膚科専門医が肌・爪・髪に関するさまざまな症状や疾患を丁寧に診察し、適切な治療を提供しております。皮膚トラブルは放置すると悪化し、治療に長期間を要する場合があります。しかし、早期に適切な対応を行うことで、シミや色むらといった炎症後の色素沈着や瘢痕(傷跡)を最小限に抑えることが可能です。

皮膚疾患は種類が多く、原因や症状も多岐にわたります。さらに、内臓疾患や感染症が皮膚に症状として現れるケースもあるため、専門的な診断が重要です。当院では、患者さん一人ひとりの症状を的確に見極め、最適な治療を提供いたします。

また、繰り返すにきびや肌荒れなど、日常的な肌トラブルのお悩みにも対応しています。年齢や性別に関わらず、肌・爪・髪のことで気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

皮膚科

当院では、日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医(女性医師)が、成人から小児まで幅広い患者さんの診察を行っています。診療では、軟膏の処方だけでなく、自宅で適切なスキンケアを継続できるよう、薬の塗り方や日常の管理についても詳しく指導しております。

また、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症、乾癬などの疾患に対しては、紫外線療法(光線治療)を取り入れ、症状の改善をサポートしています。患者さんの症状やライフスタイルに合わせた治療を提供し、より良い生活を送れるようお手伝いいたします。

皮膚科で多い疾患(疾患別)

- アトピー性皮膚炎湿疹

- おむつ皮膚炎

- 脂漏性湿疹

- 接触皮膚炎(かぶれ)

- 乳児湿疹

- その他の湿疹皮膚炎

アレルギーが関連する疾患

- 食物アレルギー

- 薬疹

- 蕁麻疹

細菌が関連する疾患

- 毛包炎

- 伝染性膿痂疹(とびひ)

ウィルスが関連する疾患

- 帯状疱疹

- 単純ヘルペス水痘(水疱瘡)

- 手足口病

- 伝染性軟属腫(みずいぼ)

- ウィルス性乳頭腫(いぼ)

- 砂かぶれ様皮膚炎

真菌が関連する疾患

- カンジダ症(おむつカンジダ、鵞口瘡)

- 足白癬

虫による疾患

- アタマジラミ

- 疥癬

- 虫刺症(虫さされ)

あざや母斑と呼ばれる疾患

- 太田母斑

- カフェオレ斑

- 母斑細胞性母斑(ほくろ)

- いちご状血管腫

- 脂腺母斑

- 単純性血管腫

- 石灰化上皮腫

汗が関与する疾患

- 汗疱

- 多汗症

- 汗疹(あせも)

その他の疾患

- 尋常性ざ瘡

- 尋常性白斑

- 新生児ざ瘡

- 円形脱毛症

- 熱傷(やけど)

- 抜毛症

- 陥入爪(巻き爪)

主な皮膚科疾患

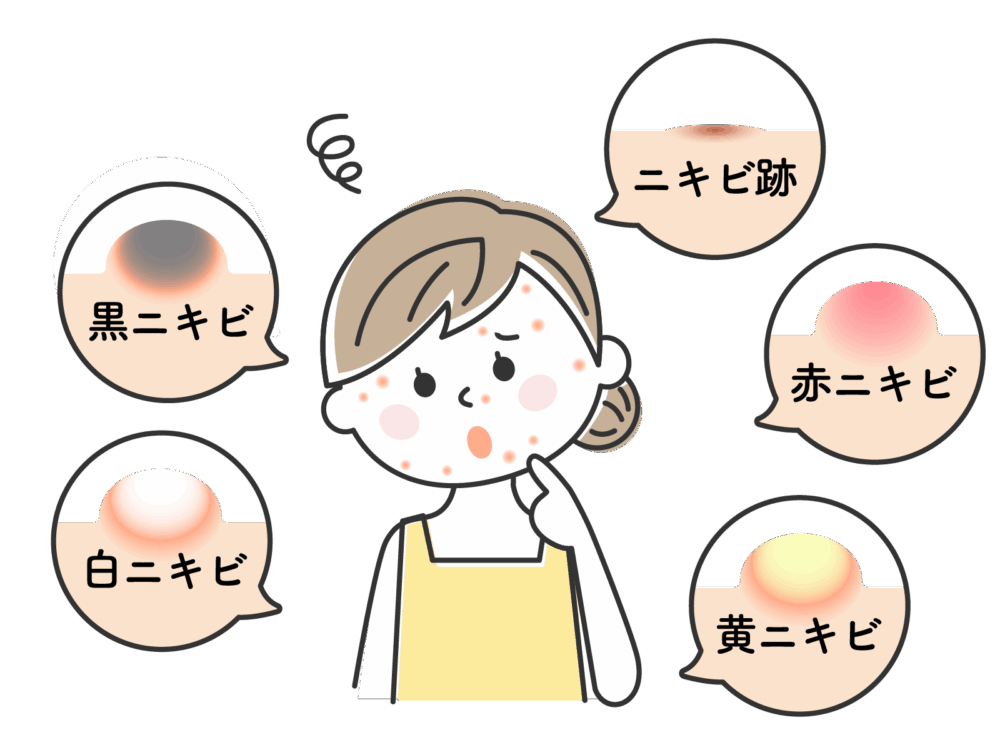

にきび

にきびは、毛穴の出口が詰まり、皮脂がたまることでアクネ菌などが繁殖し、炎症を引き起こして発生します。初期段階では、毛穴の詰まりが原因で白にきびや黒にきびができ、そこに炎症が加わることで赤にきびへと進行します。にきびを悪化させる要因には、睡眠不足、ストレス、乾燥、皮脂の分泌量の増加、ホルモンバランスの変化(月経など)などが挙げられます。

にきび跡を防ぐためには、炎症が起きている赤にきびの段階で適切に治療することが重要です。当院では、外用薬や内服薬による治療を基本とし、症状に応じてビタミン剤や漢方薬を併用することもあります。治療は保険診療の範囲内で行いますが、場合によっては自費診療の選択肢もご提案することがあります。治療の効果や費用についてしっかりご説明し、患者さんのご希望を伺いながら最適な治療方針を決定していきます。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、慢性的に湿疹やかゆみを繰り返す皮膚疾患です。家族にアトピー性皮膚炎の方がいる場合や、アレルギー性鼻炎や喘息などをお持ちの方に多くみられる傾向があります。幼少期に発症し、成長とともに改善するケースもありますが、大人になっても症状が続く場合や、成人後に発症するケースもあります。最近では、皮膚のバリア機能に関与する遺伝子異常が関係していることも指摘されています。

治療では、ステロイド外用薬などを使用して炎症を抑え、抗アレルギー薬の内服により強いかゆみを緩和します。また、皮膚の保湿を徹底し、バリア機能の回復を促すことが重要です。アレルギーが関与している場合、ハウスダストやダニなどの環境因子を見直すことも症状の改善につながります。

当院では、保険診療の範囲内で1回の採血で39種類のアレルギー検査を実施しており、重症例には新しい治療薬であるデュピクセントも対応しております。

蕁麻疹(じんましん)

蕁麻疹は、皮膚が一時的に赤く腫れ、かゆみを伴う疾患で、数時間から1日以内に消失することが特徴です。原因としてアレルギー反応、感染、ストレスなどが考えられますが、明確な原因が特定できないケースも多くあります。重症化すると、血圧の低下や呼吸困難を引き起こすことがあるため、適切な管理が必要です。

治療には抗ヒスタミン薬の内服を基本とし、必要に応じてステロイド外用薬を使用することもあります。繰り返し発症する場合は、アレルギー検査や基礎疾患の有無を確認し、根本的な原因を特定することが大切です。

いぼ

いぼは、皮膚にできる小さな突起物の総称で、医学的には「疣贅(ゆうぜい)」と呼ばれます。ウイルス感染による尋常性疣贅、加齢や体質による老人性疣贅(脂漏性角化症)、軟性線維腫など、さまざまな種類があります。

診断は視診を基本とし、必要に応じてダーモスコピー検査を行います。治療法としては、液体窒素を用いた凍結療法が一般的で、通常2〜3週間ごと(尋常性疣贅の場合は1週間ごと)に複数回の施術を行います。また、炭酸ガスレーザーによる切除や、内服薬を用いた治療を検討する場合もあります。症状やいぼの種類を詳しく確認し、最適な治療法をご提案いたします。

ほくろ

ほくろは、母斑細胞の増殖によって生じる良性腫瘍です。自然にできるものですが、その発生メカニズムは完全には解明されていません。ただし、ほくろに似た悪性腫瘍(悪性黒色腫など)が存在し、注意が必要です。特に、急にできたほくろや短期間で急速に大きくなったものは、早めに受診をおすすめします。

当院では、ダーモスコピーを用いた精密検査を行い、必要に応じて病変の切除および病理検査を実施します。

たこ、うおの目

たこやうおの目は、足の特定部位に慢性的な刺激が加わることで角質が厚くなり形成されます。特に、うおの目は中心に硬い芯があり、歩行時に強い痛みを伴うことがあります。これらは、足の変形や合わない靴、歩行時の姿勢などが原因となることが多いです。

治療では、サリチル酸絆創膏を使用したり、専用の器具で削る処置を行います。再発を防ぐためには、根本的な原因を特定し、適切なフットケアを行うことが大切です。

水虫

水虫は、白癬菌というカビの一種が皮膚に感染することで発症します。足だけでなく、頭皮、顔、体、手、股、爪などにも感染することがあります。白癬菌は、皮膚に付着してから12〜24時間、温度と湿度が高い環境が続くと発症しやすくなります。ただし、感染してもすぐに症状が出るわけではなく、発症するのは感染者の約1割とされています。

治療には、抗真菌薬の外用または内服を用います。外用薬は毎日適切に塗布することが重要で、内服薬の場合は定期的な血液検査が必要です。

ヘルペス

ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスによって引き起こされる感染症で、水疱やただれが生じます。ウイルスは神経に潜伏し、疲労やストレス、風邪などで免疫力が低下すると再発する特徴があります。特に口唇にできる場合は「口唇ヘルペス」と呼ばれます。また、アトピー性皮膚炎が重症の場合、広範囲にわたってヘルペスが発症することもあります。

治療は抗ウイルス薬の内服や外用を基本とし、早期に治療を開始することで、症状を軽減し短期間での改善が期待できます。

帯状疱疹

帯状疱疹は、水ぼうそうの原因である水痘・帯状疱疹ウイルスが体内に潜伏し、免疫力の低下をきっかけに再活性化することで発症します。主に神経に沿って皮膚症状が現れ、最初はピリピリとした痛みや違和感を感じ、その後、赤みや水疱が発生します。水疱が破れると、かさぶた(痂皮)となり、最終的に治癒しますが、皮膚の症状が治った後も強い痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」を引き起こすことがあります。

治療では、抗ウイルス薬や痛み止めの内服を用います。重症の場合は、点滴による治療が必要になることもあります。発症後できるだけ早く治療を開始することで、症状の軽減や後遺症の予防につながるため、疑わしい症状がある場合は速やかにご相談ください。

脂漏性皮膚炎

脂漏性皮膚炎は、皮脂分泌の多い部位(頭皮や顔など)に発生する赤みやかゆみを伴う湿疹です。頭皮にできるとフケが増えることが特徴です。発症には、皮膚に常在するマラセチアという真菌が関与しており、皮脂に含まれるトリグリセリド(中性脂肪)が分解され、遊離脂肪酸が発生することで炎症が引き起こされると考えられています。

治療では、炎症を抑えるステロイド外用薬や抗真菌薬を使用します。また、皮脂分泌のコントロールのためにビタミンB2やB6を内服することもあります。かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬を併用することもあります。

接触皮膚炎(かぶれ)

接触性皮膚炎は、特定の物質に触れることで発症する湿疹で、かゆみを伴います。原因として、化粧品、シャンプー、日焼け止め、金属アクセサリー、衣類、洗剤、天然ゴム製品、動植物など、多岐にわたります。症状を繰り返さないためには、発症前に触れたものを特定し、原因物質を避けることが重要です。

治療では、炎症を抑える外用薬やかゆみを軽減する内服薬を使用します。アレルギー反応による場合、重篤なアナフィラキシーショックを引き起こすこともあるため、原因を特定し、適切な対応を行うことが大切です。

円形脱毛症

円形脱毛症は、突然、髪の毛が円形状に抜け落ちる病気です。発症前にかゆみや赤みが出ることもありますが、鏡で見えにくい部位では、美容院などで指摘されて初めて気づくケースもあります。自己免疫疾患の一種と考えられ、ストレスや感染症などが発症に関与している可能性が指摘されています。

小さな脱毛斑にはステロイド外用薬が有効で、アトピー性皮膚炎を合併している場合は抗アレルギー薬を併用することもあります。脱毛範囲が広い場合は、局所免疫療法、紫外線療法、冷却療法などの選択肢を検討します。

汗疹(かんしん、あせも)

大量に汗をかき、汗腺が詰まることで発生する皮膚トラブルです。細菌が混じることで炎症を起こし、かゆみを伴う水疱や丘疹が生じることがあります。

軽症であれば皮膚を清潔に保ち、こまめに汗を拭き取ることで改善が期待できますが、かゆみが強い場合は、ステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬を用いた治療を行います。炎症が進行して細菌感染を伴った場合は、抗生物質による治療が必要となります。

口内炎

口の中の粘膜にできる小さな潰瘍やびらんで、物理的な刺激(誤って噛む、熱いものを食べるなど)が原因となることが多いです。ストレス、栄養不足、胃腸の不調、ウイルス感染(ヘルパンギーナ・手足口病など)などが関係することもあります。

治療は、軟膏やシールタイプの外用薬、うがい薬(イソジンガーグルなど)を用いることで、症状の軽減を図ります。繰り返し発症する場合は、他の疾患の可能性もあるため、早めの受診をおすすめします。

巻き爪・陥入爪

巻き爪は爪が弯曲して皮膚に食い込む状態で、陥入爪は爪の端が皮膚に深く入り込んで炎症を起こした状態を指します。重症化すると、爪周囲に痛みや腫れが生じる爪囲炎へと進行することもあります。

適切な爪の切り方やフットケアの指導を行い、症状に応じた治療を提供します。

多汗症(掌蹠多汗症)

手のひらや足の裏に異常に汗をかく病気で、交感神経が過剰に働くことが原因と考えられていますが、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。症状に応じて治療方法を検討します。

熱傷(やけど)

やけどは、見た目よりも深部にダメージが及んでいることが多く、適切な対処が重要です。やけどを負った直後は、患部をすぐに流水で冷やすことが最優先です。冷やすことで熱のダメージを抑え、炎症の進行を防ぐことができます。赤みや痛みが残る場合は、早めに医療機関を受診してください。

特に低温やけど(ストーブや湯たんぽ、電気毛布などの長時間接触によるやけど)は、皮膚の深い部分までダメージが及びやすく、見た目以上に重症化することが多いのが特徴です。場合によっては皮膚潰瘍を形成し、治療期間が数ヶ月に及ぶこともあります。小さなやけどであっても、低温やけどの場合は必ず受診が必要です。

また、小児のやけどは特に注意が必要です。子どもの皮膚は薄く、熱によるダメージが深部まで及びやすい上に、体の小ささからやけどの面積が全身に占める割合が大きくなります。小さいお子さまは症状を上手く伝えられないことが多いため、数日様子を見るのではなく、早めに医師の診察を受けることをおすすめします。

粉瘤(アテローム)

粉瘤(アテローム)は、皮膚の下に袋状の構造ができ、その内部に角質や皮脂が溜まることで発生する良性の腫瘍です。時間とともに少しずつ大きくなり、通常は痛みを伴いません。しかし、袋が破れたり、細菌感染を起こすと炎症を引き起こし、赤く腫れ、痛みや熱感が生じます。

感染が進み、内部に膿が溜まった場合には、膿を排出するための切開処置が必要となります。ただし、炎症が一旦治まっても、粉瘤の袋自体が残っていると再発する可能性が高いため、根本的な治療としては袋ごと摘出する手術が必要です。当院では、必要に応じて粉瘤の摘出手術(日帰り手術)を行っています。

症状や粉瘤の大きさ、部位によっては、より適切な治療が受けられる専門機関をご紹介することも可能です。気になるしこりや繰り返す腫れがある場合は、まずはお気軽にご相談ください。

子どもの皮膚トラブル

子どもの皮膚は薄く、皮脂の分泌が不安定なため、バリア機能が未成熟でトラブルを起こしやすいです。日々のスキンケアが重要となります。

子どもの皮膚トラブル[子どもに多い皮膚疾患]

- アトピー性皮膚炎

- いぼ

- 乳児湿疹

- おむつ皮膚炎

- とびひ

- 水いぼ

- あせも

- 手足口病

- 虫刺され

- 麻疹・風疹・水痘