多汗症

多汗症とは、発汗量が通常よりも多く、日常生活に支障をきたす状態を指します。多汗症は、原因によって「続発性多汗症」と「原発性多汗症」に分類されます。続発性多汗症は、感染症や内分泌異常、神経疾患などの基礎疾患が原因で発汗が増加する状態を指し、治療には原因となる疾患へのアプローチが必要です。一方、原発性多汗症は、特定の原因が明らかになっていないものの、交感神経の過活動が関与していると考えられています。

多汗症とは、発汗量が通常よりも多く、日常生活に支障をきたす状態を指します。多汗症は、原因によって「続発性多汗症」と「原発性多汗症」に分類されます。続発性多汗症は、感染症や内分泌異常、神経疾患などの基礎疾患が原因で発汗が増加する状態を指し、治療には原因となる疾患へのアプローチが必要です。一方、原発性多汗症は、特定の原因が明らかになっていないものの、交感神経の過活動が関与していると考えられています。

また、多汗症は発汗の部位によって「全身性多汗症」と「局所性多汗症」に分けられます。全身性多汗症は全身の汗の量が異常に増加するもので、基礎疾患の影響が大きいとされます。一方、局所性多汗症は、手のひらや足の裏、脇の下など、特定の部位に多くの汗が出る症状を指し、精神的な緊張や温熱刺激に影響されやすい傾向があります。

多汗症の原因

続発性多汗症は、糖尿病や甲状腺機能亢進症、神経疾患、ホルモン異常などが原因となることが多く、病気の治療と並行して発汗症状の管理を行います。服用している薬の副作用として発汗が増えるケースもあり、特に解熱剤や向精神薬、ステロイドが関与することがあります。

一方、原発性多汗症では、発汗を調節する交感神経の働きが過剰になることで症状が引き起こされると考えられています。発症の多くは思春期以降に見られ、社会活動が活発な年代に多くみられることから、対人ストレスとの関連も指摘されています。さらに、多汗症は家族内で発症する傾向が強く、遺伝的要因が関与している可能性が示唆されています。

円形脱毛症

円形脱毛症は、突然発症することが多い自己免疫疾患の一種であり、脱毛症の中でも特に発症率が高い疾患です。症状が進行すると、脱毛範囲が拡大し、頭髪だけでなく眉毛やまつ毛、体毛にまで影響が及ぶこともあります。発症初期には自覚症状がほとんどないことが多いですが、一部の患者さんでは、脱毛前にかゆみや違和感が生じることがあります。

円形脱毛症は、突然発症することが多い自己免疫疾患の一種であり、脱毛症の中でも特に発症率が高い疾患です。症状が進行すると、脱毛範囲が拡大し、頭髪だけでなく眉毛やまつ毛、体毛にまで影響が及ぶこともあります。発症初期には自覚症状がほとんどないことが多いですが、一部の患者さんでは、脱毛前にかゆみや違和感が生じることがあります。

円形脱毛症の治療

治療方法は患者さんの年齢や脱毛の程度によって異なります。初期段階では外用薬を使用し、重症例では内服薬や光線療法を組み合わせた治療が行われます。

外用薬

外用薬には、ステロイド外用薬が一般的に用いられ、炎症を抑制することで毛包の回復を促します。しかし、長期間の使用は皮膚の萎縮や血管拡張などの副作用を引き起こす可能性があるため、症状の改善が見られたら慎重に使用を中止します。

内服薬

内服薬としては、ステロイド内服薬が使用されることがありますが、副作用として体重増加、糖尿病、骨粗しょう症のリスクがあるため、重症例に限られます。

光線療法

光線療法は、副作用が少なく、最近では円形脱毛症にも有効であると報告されています。週1~2回の頻度で行われる治療法であり、長期的な経過観察が必要です。

下肢静脈瘤とは

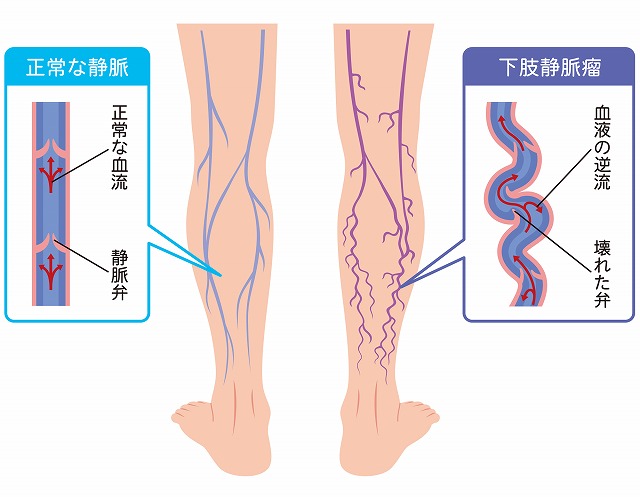

下肢静脈瘤は、足の静脈が拡張し、瘤(こぶ)のように膨れ上がる疾患です。通常、足の静脈は血液を心臓に戻す働きを持っていますが、重力の影響で血液が逆流しないように弁が備わっています。しかし、この弁が壊れると血液が逆流し、足の静脈に溜まってしまいます。その結果、静脈が膨張し、曲がりくねったり、瘤のように浮き上がる特徴的な症状が現れます。

下肢静脈瘤は、足の静脈が拡張し、瘤(こぶ)のように膨れ上がる疾患です。通常、足の静脈は血液を心臓に戻す働きを持っていますが、重力の影響で血液が逆流しないように弁が備わっています。しかし、この弁が壊れると血液が逆流し、足の静脈に溜まってしまいます。その結果、静脈が膨張し、曲がりくねったり、瘤のように浮き上がる特徴的な症状が現れます。

初期段階では特に症状がないこともありますが、時間の経過とともに足のだるさ、むくみ、かゆみ、湿疹といった不快な症状が生じます。さらに進行すると、皮膚が硬化したり、色素沈着を起こしたりするほか、最悪の場合は皮膚潰瘍を形成することもあります。こうした重症化を防ぐためには、早期に診断を受け、適切な治療を行うことが重要です。

下肢静脈瘤の主な症状

- 足の血管が浮き出ている

- 瘤のようなものがある

- 脚がつる

- むくむ

- 血管がモコモコしている

- なかなか解消しないかゆみがある

- 疲れやすい

- 肌が一部黒ずんでいる

- 皮膚が変色した

- 皮膚炎や湿疹になりやすい

- 静脈に沿うように炎症や痛みがある

院長は下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医の有資格者です

当院では、下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医の資格を持つ院長が診察を行い、超音波検査を用いて血流の状態を詳しく確認した上で、適切な治療を提案しています。コブが目立っていない段階でも静脈瘤が始まっていることがあるため、気になる方は早めにご相談ください。

酒さ

酒さ(しゅさ)は、顔の赤みや火照りが慢性的に続く炎症性疾患です。主に頬や額、鼻、あご、首などに症状が現れ、かゆみを伴うこともあります。症状が悪化すると、鼻の周囲が腫れ上がり、鼻瘤(びりゅう)と呼ばれる団子鼻のような状態になることもあります。

酒さ(しゅさ)は、顔の赤みや火照りが慢性的に続く炎症性疾患です。主に頬や額、鼻、あご、首などに症状が現れ、かゆみを伴うこともあります。症状が悪化すると、鼻の周囲が腫れ上がり、鼻瘤(びりゅう)と呼ばれる団子鼻のような状態になることもあります。

酒さのタイプによる分類

酒さは主に4つのタイプに分類され、それぞれの症状に応じた治療が必要になります。

紅斑毛細血管拡張型

顔の赤みが持続し、毛細血管の拡張が見られます。ほてりやヒリヒリ感を伴うことが特徴です。

丘疹膿疱型

赤いブツブツやニキビのような膿を伴った発疹が現れます。紅斑毛細血管拡張型と同様に、ほてりやヒリヒリ感を伴います。

鼻瘤(びりゅう)

鼻の皮膚が分厚くなり、こぶ状に膨れ上がる症状です。進行すると見た目にも影響を及ぼします。

眼型

目の充血や異物感、乾燥、まぶしさを感じることがあり、結膜炎や角膜炎を伴うこともあります。

酒さの期間による分類

酒さは4つの進行段階に分けられます。

酒さ前駆期

酒さの初期段階では、頬や鼻の皮膚が紅潮しやすくなります。特に紫外線、寒暖差、飲酒といった外的要因や精神的ストレスを受けることで、赤みが強く現れることが特徴です。この赤みは一時的に治まることもありますが、数時間から数日間持続することもあり、繰り返し発生することで慢性的な症状へと進行していく可能性があります。

血管期

酒さが進行すると、皮膚が赤く腫れたような状態になり、毛細血管が拡張して細い血管が透けて見えるようになります。顔の皮膚に小さな血管が浮き出てくることで、特に頬や鼻の周りに赤みが目立つようになり、ほてりやチクチクとした違和感を覚えることもあります。この段階では、適切なスキンケアや刺激を避けることで症状を抑えることが重要です。

炎症期

酒さの症状が悪化すると、赤みだけでなく、ニキビのような小さな発疹ができるようになります。この発疹は炎症を伴い、膿が溜まることで膿疱を形成することがあります。

進行期

症状がさらに悪化すると、鼻が赤く腫れ、皮膚が分厚くなることがあります。特に鼻の組織が肥厚し、こぶのように膨らむ鼻瘤(びりゅう)を形成することがあり、これが進行すると「団子鼻」のような外見変化が起こります。

酒さの原因

酒さの原因は、現時点では明確に特定されていません。しかし、さまざまな要因が関与していると考えられており、その一つとして慢性的な化粧品や金属アレルギーによるかぶれが挙げられます。また、寒暖差による血管の拡張、皮膚表面の毛包虫(ニキビダニ)感染やピロリ菌感染が関連している可能性も指摘されています。

悪化の要因としては、紫外線や極端な温度変化、香辛料や熱い飲食物の摂取、アルコール、化粧品の成分、過剰な皮脂分泌、精神的ストレスなどが考えられます。特に、飲酒やスパイシーな食事を摂取した後に顔が赤くなる人は、酒さのリスクが高いとされています。

さらに、海外の研究によると、酒さの患者さんは炎症性腸疾患、循環器系疾患、高脂血症、パーキンソン病、腫瘍、リウマチなどの自己免疫疾患を持っている割合が高いことが報告されています。これらの関連疾患がある場合、酒さの症状を悪化させる可能性があるため、全身の健康状態も考慮しながら治療を進めることが重要です。

酒さの診断

酒さの診断は、医師による視診と問診によって行われます。特別な検査を必要とすることは少ないものの、顔の赤みや火照りが他の疾患によるものでないかを確認するため、ダーモスコピー(皮膚を拡大して観察する機器)を用いることがあります。

酒さは、アレルギー性接触皮膚炎、刺激性接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、膠原病などと症状が似ているため、これらの疾患との鑑別が重要です。また、これらの疾患と酒さが同時に発症しているケースも多く、単純に「顔の赤み」の治療をするだけでは根本的な解決にならないことがあります。

特に、アレルギー性皮膚炎として治療を受け、ステロイド外用薬を長期間使用していた結果、酒さが悪化してしまうケースもあります。

ステロイドは一時的に赤みを抑える効果がありますが、長期間の使用によって血管が拡張しやすくなり、酒さの症状を悪化させる場合があるため、自己判断でステロイドを塗り続けるのは避けるべきです。