炎症性粉瘤

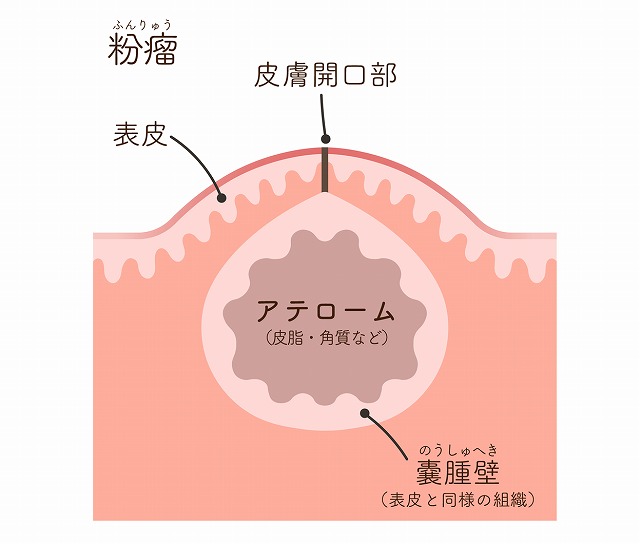

粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造ができ、その内部に皮脂や角質などの老廃物が溜まることで発生する良性の腫瘍です。しかし、この粉瘤が炎症を起こすと、赤く腫れて痛みを伴うようになります。

粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造ができ、その内部に皮脂や角質などの老廃物が溜まることで発生する良性の腫瘍です。しかし、この粉瘤が炎症を起こすと、赤く腫れて痛みを伴うようになります。

炎症の原因としては、細菌感染や異物反応が考えられています。粉瘤の内部には老廃物が蓄積されているため、細菌が繁殖しやすい環境になっています。皮膚には多くの常在菌が存在し、通常は問題を引き起こしませんが、粉瘤内部で細菌が異常に増殖すると、体の防御反応が働き、炎症を引き起こします。

また、粉瘤の内容物が周囲の組織に漏れ出すことで異物反応が生じ、これも炎症の原因となるとされています。最近では、異物反応による炎症の方が細菌感染によるものよりも多いと考えられています。炎症が進行すると粉瘤は急速に大きくなり、激しい痛みを伴うこともあります。放置すると膿が溜まり、皮膚が破れてしまうこともあります。炎症が長引くと皮膚組織が破壊され、瘢痕や色素沈着が残ることがあるため、早期の治療が重要です。

粉瘤の原因

粉瘤ができる明確な原因は、現時点でははっきりと解明されていません。毛穴の詰まりや皮脂腺の異常が関係していると考えられていますが、ウイルス感染や皮膚の損傷がきっかけで発症することもあります。ニキビの跡に発生することもあり、皮脂が多く分泌される部位では特にできやすいとされています。また、体質的に粉瘤ができやすい人もおり、複数の粉瘤が同時にできることもあります。遺伝的な要因も指摘されていますが、確定的なものではありません。

粉瘤の症状

粉瘤は初期の段階では目立った症状がなく、触ると小さなしこりを感じる程度です。体の目立たない部分にできた場合、気づかないこともあります。ニキビと間違えられることもありますが、粉瘤は自然に治ることはなく、時間とともに徐々に大きくなっていきます。粉瘤自体には痛みがないため、放置されることも少なくありません。しかし、細菌感染を起こすと、急激に赤く腫れ上がり、強い痛みを伴うようになります。炎症が進むと、皮膚が破れ、内部の膿が流れ出すこともあります。こうした状態になると、通常の粉瘤よりも治療が長引く可能性があるため、早めの対処が求められます。

粉瘤の治療法

炎症が強い場合や膿が溜まっている場合には、切開して膿を排出し、炎症を鎮める処置を行います。必要に応じて抗生物質を処方し、感染の拡大を防ぎます。ただし、炎症が落ち着いたとしても、粉瘤の袋が残っている限り再発する可能性があるため、根本的な治療には手術が必要です。当院では、局所麻酔を使用した日帰り手術を行っており、できるだけ傷跡を目立たせないよう配慮しながら治療を進めます。

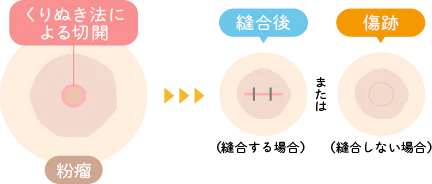

くりぬき法

粉瘤の手術にはいくつかの方法がありますが、当院では「くりぬき法」という手法を採用しています。くりぬき法は、専用の器具を用いて粉瘤の中心部に小さな穴を開け、そこから内容物を排出し、袋を摘出する方法です。この手術は最小限の切開で済むため、傷跡が小さく、術後の回復も比較的早いのが特徴です。

粉瘤の手術にはいくつかの方法がありますが、当院では「くりぬき法」という手法を採用しています。くりぬき法は、専用の器具を用いて粉瘤の中心部に小さな穴を開け、そこから内容物を排出し、袋を摘出する方法です。この手術は最小限の切開で済むため、傷跡が小さく、術後の回復も比較的早いのが特徴です。

すべての粉瘤に適用できるわけではありませんが、適応可能なケースでは積極的に採用しています。粉瘤の大きさや部位によっては、従来の切除法が適していることもありますので、診察の上で最適な治療方法を提案します。大きな粉瘤や深部に存在するものについては、専門の医療機関を紹介する場合もあります。